Da sempre nella moda, completamente fuori moda

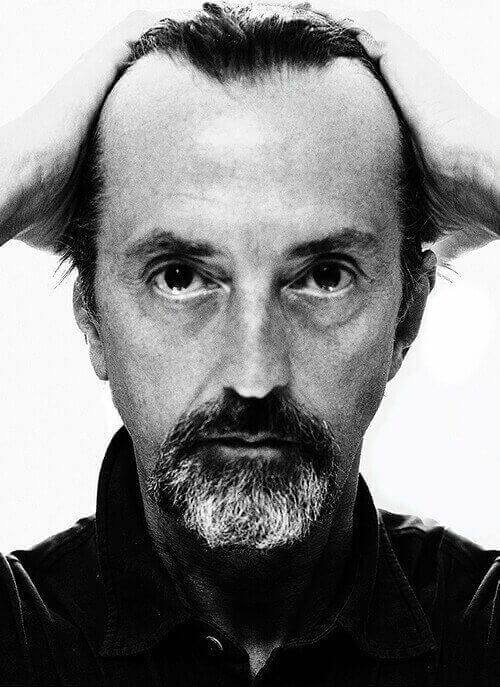

Sofisticato, neoclassico, pop. Nipote di Luchino Visconti “ma niente affatto viscontiano”, Giovanni Gastel è uno dei fotografi di moda più rilevanti del panorama internazionale contemporaneo, che ha fatto dell’eleganza la guida della sua vita e del suo lavoro.

Di Michela Pibiri | Su PRINT 74

L’eterno istante di un gigante della fotografia.

L’eterno istante di un gigante della fotografia.

Nato a Milano nel 1955, Giovanni Gastel collabora dal 1981 con le testate di moda più prestigiose, da Donna a Mondo Uomo, da Glamour a Vanity Fair, da Elle a Vogue, e il suo stile ha contribuito a plasmare l’essenza stessa del Made in Italy. Da sempre nella moda ma completamente fuori moda, dice di sé, perché, mentre lavorava con i più grandi, tra cui Versace, Trussardi, Ferré, Krizia e Dior, ha rifuggito le tendenze per creare fotografie capaci di restare vive oltre lo scopo commerciale del momento. La Triennale gli ha dedicato una personale nel 1997, curata da Germano Celant, ed è stata la consacrazione definitiva nell’Olimpo dell’arte. Nel 2016 è stata la volta di una grande retrospettiva al Palazzo della Ragione, che ha celebrato i 40 anni di carriera: oggi si divide tra fotografia commerciale, ricerca personale e poesia. Tutto raccontato nell’autobiografia “Un eterno istante”, uscita con Mondadori nel 2015.

Incontriamo Giovanni Gastel nell’atmosfera familiare e accogliente del suo studio di Via Tortona a Milano, tra scaffali carichi di libri fino al soffitto, fotografie adagiate sul pavimento e la presenza discreta e gentile dei giovani collaboratori. Protesta vivamente se gli si dà del lei, e la conversazione assume il tono rilassato di chi si conosce da lungo tempo. Parliamo di comunicazione e creatività, di analogico e digitale, di tecnica e stile, di etica ed estetica, per arrivare, infine, a ragionare sulla natura e il futuro della fotografia.

Eleganza è la parola che hai eletto a guida della tua vita e del tuo lavoro. Come la intendi?

In termini creativi si può costruire un’estetica su qualunque parola. Ma quando ci si trova davanti la possibilità di fare tutto si è terrorizzati. Allora diventa necessario andare al fondo di sé e trovare una parola in grado di definirsi per come si è veramente. Io ho trovato eleganza, ma si tratta di un valore profondamente morale, da cui solo in seguito deriva l’estetica. Per me eleganza è, innanzitutto – l’ho imparato da mia madre – il rispetto per le persone, non cambiare tono in base all’interlocutore, e credo che questo si veda anche dalle mie fotografie, nelle quali c’è molta sensualità, spero, ma mai un’oggettificazione delle donne.

Lusso ed eleganza vanno d’accordo?

C’è un lusso compatibile con l’eleganza e c’è un lusso volgare. Lusso e privilegi, che spesso sono sinonimi, hanno un senso se si restituisce qualcosa alla società. È un patto che va rispettato, e questo ai giovani della borghesia ricca non viene più insegnato. Ed è così che dilaga il lusso volgare.

A livello estetico ne deriva un’ostentazione vuota, priva di gusto?

Assolutamente sì. I francesi hanno un modo per dire elegante che è râpé, cioè liso. L’eleganza risiede nel non farsi notare, e quello che è usato è molto più elegante del nuovo. Questo non significa che non si debba avere cura di sé, ma per esempio indossare il marchio a vista è una questione di marketing pura e semplice.

Cosa intendi quando dici che sei fuori moda?

Che non seguo le tendenze. Non sono un modaiolo perché ho sempre pensato che le mie fotografie dovessero avere un valore contingente per vendere un prodotto, ma ho sempre sognato, fin da ragazzo, che potessero avere una vita autonoma anche dopo, cosa che sta succedendo.

Il merito è anche dell’influenza dei grandi fotografi classici che si ritrova nelle tue opere?

Sono nato in case neoclassiche e pensavo che quel mondo lì fosse morto. Poi da ragazzino ho aperto Harper’s Bazaar e Vogue America, che leggeva mia madre, e ho visto le fotografie di Irving Penn, Richard Avedon e Cecil Beaton: una specie di mondo greco-romano da cui passa la mia estetica. Ma io non sono solo questo: sono anche molto pop. E al di là di queste suggestioni, sono del parere che tutto stia dentro tutto. Per le mie foto ho avuto ispirazione dalla fisica quantistica come dalla poesia. Tutto ciò che si è vissuto è dentro quello che si fa, niente va perso, e questo è confortante. Mio zio Luchino Visconti ha cominciato a fare film a 38 anni, prima faceva l’allenatore di cavalli da corsa. Ed è così che ha imparato a dirigere gli attori.

Nel tuo essere “fuori moda” però hai contribuito a costruire l’immagine delle firme che oggi sono simbolo del Made in Italy…

Sono molto grato al mondo della moda. Gli stilisti hanno fatto con me quello che i signori medievali facevano con i grandi artisti: hanno finanziato il mio mondo. In cambio, gli ho restituito grandi vendite. Sono l’ultimo di sette figli di genitori anziani, un piccoloborghese e un’aristocratica, e sono cresciuto in un ambiente chiuso, con molte contraddizioni. Quando, a 17 anni, ho messo piede nel mondo reale, ho scoperto che oltre il giardino di Villa Erba a Cernobbio c’era la violenza degli anni di piombo. Ho cominciato a vedere l’arte come salvezza, e ho cercato di reinventare un piccolo mondo di cui forse avrei potuto dettare le regole. La moda è intervenuta perché, storicamente, in quegli anni è nato il Made in Italy e quel mio mondo, fatto di eleganza e raffinatezza contemporanea era perfetto per quell’estetica nascente.

Come è cominciato tutto?

Quando è nato il prêt-à-porter gli stilisti sono andati dalle agenzie di pubblicità che hanno declinato l’invito perché non avevano parametri per trattare un prodotto che cambia ogni sei mesi. Allora si sono rivolti a Flavio Lucchini, grande tycoon dell’editoria di moda e mio maestro, e lì è stata decisa una cosa che vale ancora: non parlare mai all’acquirente. La moda crea un mondo di riferimento fatto di eterna bellezza, eterna giovinezza, eterno lusso, in cui l’aggancio commerciale è subliminale: se compri questo prodotto, forse ti faremo entrare. E infatti la moda non va in televisione, sennò decade il sogno. I canali sono ancora oggi la fotografia e le riviste. E l’e-commerce non sostituisce il sogno, perché non è come si compra che fa la differenza, ma perché.

Hai lavorato per buona parte della tua carriera con la fotografia analogica. A un certo punto la Polaroid ti ha scritto per dirti che avevi avuto, in un anno, lo stesso consumo dell’intera Svizzera…

Il 90% delle mie foto sono Polaroid, e sono stato il primo a usarle come fotografie definitive e non, come era prassi, come prove preparatorie della fotografia vera e propria. Secondo me i mezzi tecnici contengono in sé un’estetica, e la Polaroid è un linguaggio diverso da quello della pellicola piana. Certo, hanno dovuto tarare le macchine da stampa sulle Polaroid, e quando la rivista andava in stampa si aveva una perdita di informazioni di circa il 20-30% rispetto all’originale, ma era inevitabile nel trasferimento, ed era messo in conto. Per questo la tecnica era, ma è ancora oggi, importantissima.

Come vedi la comunicazione visiva nell’epoca del digitale?

La storia della fotografia è una storia di manipolazione dell’immagine, che prima si faceva in camera oscura. Il mezzo digitale ha portato costi minori e rapidità, tutte cose positive. Ma fare una grande fotografia in elettronico è doppiamente difficile, perché devi dominare tutta la parte fotografica di prima – illuminazione, ottiche etc. - mentre tutte le operazioni di scelta che facevi a priori – pellicola, grana, filtrature etc. – ora vengono trasferite nella postproduzione, che è una meravigliosa, immensa e sublime macchina creativa. Il fotografo di livello deve dominare sia la parte fotografica sia la postproduzione, che non può delegare, perché le possibilità sono talmente tante che il risultato che si vuole ottenere lo si capisce solo quando lo si vede.

Grazie al digitale ora siamo tutti iperconnessi e la fotografia è diventata una questione estremamente democratica. Cosa ne pensi?

La fotografia si è sdoppiata. Attraverso gli smartphone e i tablet è diventata una lingua, e come tale può avere utilizzi diversi. La lingua puoi usarla per scrivere il Gattopardo o per comunicare che hai comprato l'insalata. Io sono felicissimo che il mio mezzo stia vincendo su tutto, e che tutti abbiano una macchina fotografica in tasca. Ma l'uso è diverso da quello artistico: serve per comunicare informazioni. Questa accessibilità dei mezzi però segna il crollo della difesa della tecnica dietro cui si sono nascoste generazioni intere di fotografi che non hanno avuto la minima voglia di cercarsi, che hanno pensato che il nostro mestiere fosse regolare il diaframma e sistemare la luce.

E quindi quand’è che la fotografia diventa arte? È una questione di “talento”?

Picasso diceva che il talento sono otto ore di lavoro al giorno. Io lavoro su tutto quello che mi rende dissimile dagli altri, e quando lavori sulla tua distonia e sul tuo punto di vista unico fai una scelta di solitudine. All’inizio facevo foto poco pensate, banali, che mi sembravano molto belle e invece erano orrende. Però avevo lo stimolo a migliorare. Secondo me ogni essere umano è potenzialmente un genio, ma è un cammino difficilissimo. Io non mi riposo mai, per me la creatività è uno stato di necessità. Se non lo diventa è un mestiere, e la creatività intesa come mestiere è difficile che superi il livello di una buona campagna pubblicitaria.

Se dovessi dare una definizione della fotografia, cosa diresti?

Che la fotografia non c’entra niente con la vita. Noi alludiamo alla realtà per crearne una parallela. La vita è eterno movimento, la fotografia è eterna immobilità. Il nostro compito non è documentare il reale, ma interpretarlo, creare immagini simboliche, icone, in cui il tempo è solo quello presente.

E il futuro, come lo vedi?

Nel futuro prossimo c’è spazio solo per l’autorialità, che non è altro che la capacità di esprimere la propria unicità senza chiudersi: le opere sono macchine per pensare, sono complete solo quando qualcuno le legge. È un futuro in cui la tecnica è necessaria – bisogna conoscerla al punto di non sentirla – ma non sufficiente, in cui per avere successo ci vogliono molta testa e molta duttilità. Chi è spiazzato dal cambiamento di paradigma della fotografia e vuole continuare a fare questo lavoro, ora si deve giocare l'anima.